Ein Kommentar zum Interview mit Stephan Dorschner.

Es sind wahre und vielversprechende Worte – nämlich: „Ausgrenzen ist nicht Aufgabe der Jugendarbeit“ – mit denen Stephan Dorschner im Interview mit JenaKultur seine Ausführungen schließt und einen wohligen Konsens herzustellen vermag. Ein Konsens allerdings, der auf den zweiten Blick schon gar nicht mehr so wohlig erscheint, zieht man den politischen Hintergrund dieser Aussage mit in Betracht.

Stephan Dorschner wurde 1990 zum ersten Jugenddezernenten der Stadt Jena gewählt. Eine herausfordernde Aufgabe, keine Frage. Das ganze Ressort musste neu aufgebaut werden, so auch das Jugendamt. Jugendhilfe und Jugendarbeit wurden wieder unter einem Dach vereint und neue Strukturen geschaffen, um auf die damaligen Anforderungen zu reagieren. Mutig derjenige, der sich dieser Verantwortung stellte. Dass dabei auch Fehler gemacht wurden, ist nachvollziehbar.

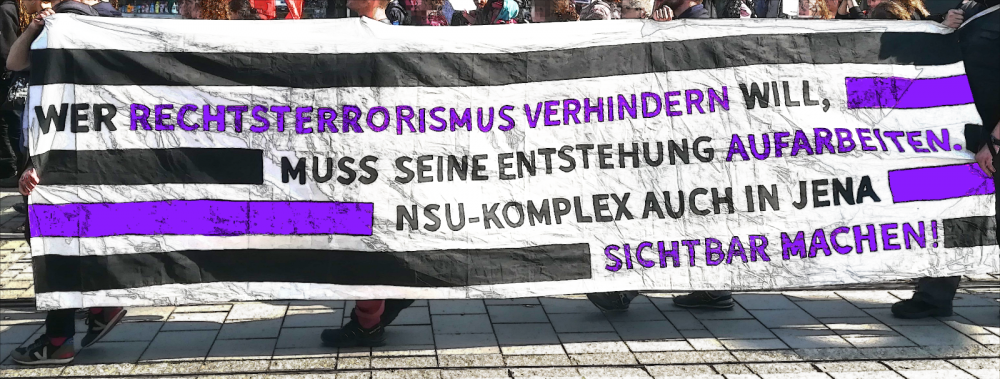

Einige der Fehler, die in Jena geschahen, können aber keinesfalls als Bagatellen abgetan werden. Im Gegenteil: Die damalig praktizierte Jugendarbeit gilt als begünstigende Bedingung für die zunehmende Radikalisierung und Vernetzung extrem-rechter Jugendlicher. Darunter auch jene Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, die später das Kerntrio des rechtsterroristischen Netzwerks „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) bilden sollten.

Insbesondere der akzeptierende Ansatz der Jugendarbeit im Rahmen des „Aktionsprogramms gegen Aggression und Gewalt“ (AgAG) sorgte dafür, dass teilweise Freizeitangebote und Vernetzungsmöglichkeiten für rechte Jugendliche geschaffen und staatlich unterstützt wurden. Die Betroffenen rassistischer und rechter Gewalt wurden hingegen weitgehend ignoriert. Ein Teil der durch das „Aktionsprogramm“ geförderten Projekte fokussierte direkt auf die Arbeit mit neonazistisch orientierten Jugendlichen. Zwischen 1992 und 1996 wurden in Ostdeutschland und Ost-Berlin etwa dreißig Projekte gefördert, die mit rechten Jugendcliquen arbeiteten. Von den 144 Projekten, die im Rahmen von AgAG mit jährlich insgesamt 20 Millionen DM gefördert wurden, richteten sich nur 11 an nicht-weiße Jugendliche. Nicht eines wendete sich an jugendliche Geflüchtete. Mit Sicherheit wurden sechs Projekte gefördert, die mindestens zeitweise direkt von neonazistischen Kadern und rechten Sozialarbeitern mitbetrieben und von Neonazistrukturen aktiv genutzt wurden. Auch der damalige „Winzerclub“ in Jena muss hier genannt werden: So besuchten die späteren Rechtsterrorist*innen des NSU regelmäßig den Jugendclub, beanspruchten den Raum für sich und organisierten Veranstaltungen dort; erst sehr spät 1994 erhielten sie wegen anhaltender neonazistischer Äußerungen Hausverbot, wobei die Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen zunächst fortgesetzt wurde (Absatz teilweise übernommen aus der Anklageschrift des NSU-Tribunals, vgl. für Quellenangaben).

All diese Erkenntnisse über die fatalen Wirkungen der Fehler der damaligen Jugendarbeit sind wahrlich nicht neu. Umso mehr verwundert der bagatellisierende und ausweichende Ton, der seitens Stephan Dorschners im Interview angeschlagen wird. Bald 30 Jahre nach der Eröffnung des ehemaligen Winzerclubs fehlt die retrospektive Einsicht in konzeptionelle, fachliche und personelle Fehler.

Anstelle vager Andeutungen und Verharmlosungen hätte das Interview die Chance geboten, wichtige Lehren aus dieser Zeit zu ziehen. Es hätte thematisiert werden können, dass die mangelnde Qualifikation der Fachkräfte ein Problem darstellte; dass fehlende Erfahrung in der pädagogischen Auseinandersetzung mit rechten Jugendlichen zu Fehlern führte; dass es keine dringend gebotenen institutionalisierten Reflexionsräume für die Fachkräfte gab; dass Fachkräfte mitunter eine fehlende Distanz zu den rechten Jugendlichen hatten und vor allem, dass eine Entpolitisierung von extrem rechtem Denken und Handeln der Jugendlichen stattgefunden hat. Es waren eben nicht die verwirrten Jugendlichen, die – zugespitzt formuliert – einfach mal in den Arm genommen werden mussten und zwingend Räume brauchten, um sich mal auszuprobieren! Nein, zuvorderst fehlt(e) es an (sicheren!) Räumen für diejenigen, die von Rechten eingeschüchtert, bedroht und körperlich angegriffen wurden und werden, darunter (Post-)Migrant*innen, BIPoC sowie linke oder alternative Jugendliche. Durch die unreflektierte Fixierung auf rechte Jugendliche wurden genau diese migrantisierten, linken und alternativen Jugendlichen faktisch ausgegrenzt. Einige der damaligen Jugendclubs und ihre nähere Umgebung wurden regelrecht zu staatlich finanzierten Angsträumen für nicht-rechte Jugendliche. Auch der Winzerclub war ein solcher Ort.

Gerade also die Integration Einiger führte zur Ausgrenzung vieler Anderer. Dass diese Ausschlüsse nicht erkannt wurden, war schon damals fatal – dies aber auch retrospektiv nicht zu sehen und anzuerkennen bedeutet für uns, dass aus dem NSU-Komplex nicht hinreichend gelernt wurde. Es wirft außerdem die drängende Frage auf, ob Jugendarbeit heute ihre impliziten Ausschlussmechanismen reflektiert? Jugendarbeit darf sich nicht darauf zurückziehen, formal „für alle“ offen zu sein! Jugendclubs sollten kein Ort sein, den rechte Jugendliche für sich in Anspruch nehmen können, um sich zu organisieren und radikalisieren. Sie sollten insbesondere ein Ort für marginalisierte und bedrohte Jugendliche sein! Wo die Einbeziehung aller immer schon scheitern muss, braucht es im Zweifelsfall Parteilichkeit bis hin zu konsequenten Ausschlüssen. Distanzierungs- und Aussteiger*innenarbeit muss an anderer Stelle geleistet werden.

All das lässt Dorschner als ehemaliger Verantwortlicher im Interview nicht anklingen. Vielleicht muss er das auch nicht. Doch was wirklich entsetzt – kein Wort über das Leid der Betroffenen des NSU-Terrors oder des Mitgefühls. 30 Jahre danach ist Dorschner sichtlich bemüht seine Rolle, seine Verantwortung kleinzureden. Zum Ende versteigt er sich gar noch dazu, sich als Opfer allzu leichtfertiger Kritiker*innen hinzustellen. Aufarbeitung und Verantwortungsübernahme sieht in unseren Augen ganz anders aus.

Das Interview verdeutlicht somit auch die Problematik im Umgang mit involvierten Personen aus dem Zeitgeschehen. Die persönlichen Geschichten geben die Geschehnisse subjektiv, unvollständig und manchmal auch falsch wieder. Eine Kontextualisierung mit wissenschaftlichen Quellen und Analysen ist daher dringend geboten. Noch wichtiger aber wäre es, denjenigen Personen zuzuhören, die damals wie heute von rassistischen Ausschlüssen und Bedrohungen durch Nazis betroffen waren und sind. Wir fragen daher: Wen hat die akzeptierende Jugendarbeit – selbst wenn sie es nicht wollte – ausgegrenzt und wer wird heute dazu interviewt, um darüber zu sprechen? Auch hier gilt es die Betroffenenperspektiven zu stärken. In diesem Sinne fordern wir, dass die zukünftigen Debatten, auch im Rahmen des städtischen Symposiums „Kein Schlussstrich! Jena und der NSU“ und bezüglich der Arbeit des Jugendamts, genutzt werden, um eine tatsächliche Aufarbeitung zu leisten.