class=“alignright size-medium wp-image-518″ />

Am 10. November vor 30 Jahren in Jena:

Sprengstoffanschlag auf eine Unterkunft für Geflüchtete

Zusammenfassung

Am 10. November 1995 kam es in Jena zu einem Sprengstoffanschlag auf eine Unterkunft für bosnische Kriegsgeflüchtete in der Scharnhorststraße 1. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen des NSU-Prozesses in München wurde bekannt, dass es Hinweise darauf gibt, dass Uwe Böhnhardt einer der Täter war. Damit könnte der Anschlag als des NSU und als dessen erster Sprengstoffanschlag gelten, auf den noch mindestens drei weitere folgten.

Wir erinnern aber auch deshalb an den Anschlag, weil das Ausmaß Rechter Gewalt in den 90ern nach wie vor kaum erinnert, und die Betroffenen als Hauptzeug*innen kaum gehört werden!

Die Unterkunft und der Tathergang

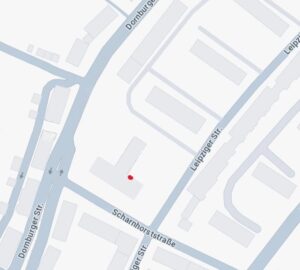

Die Informationen über den Tathergang entstammen der Berichterstattung in der OTZ. Demnach warfen Unbekannte am späten Abend des 10.11.1995 einen „selbstgebauten Sprengkörper“ durch ein geöffnetes Fenster in den Duschraum einer Unterkunft für bosnische Kriegsgeflüchtete in der Scharnhorststraße 1 in Jena-Nord. Es entstand zum Glück kein offenes Feuer, und es wurde niemand verletzt. Über die psychischen Folgen für die Bewohner*innen, die so ein Anschlag haben kann, ist nichts bekannt.

Die Unterkunft war 1994 für bis zu 44 Menschen eröffnet worden. Heute befindet sich auf dem Gelände in einem Neubau die Kita Weltentdecker.

Die Polizei wurde am nächsten Tag durch den Heimleiter informiert.

Die Täter*innen wurden nicht ermittelt.

Erinnerungen Jenaer Aktivist*innen

Manche damals politisch Aktive erinnern sich, dass im Nachgang Kontakt zu den Bewohnenden aufgenommen wurde.

Andere wiederum erzählen, dass sich der Anschlag in die alltägliche Gewalt durch Nazis einreihte, die auch die Aktivist*innen regelmäßig betraf, und deshalb keine gesonderte Reaktion erfolgte:

„Wir haben darüber gesprochen, aber es wusste keiner was darüber. Wir wussten bis zu dem Zeitpunkt glaube ich auch gar nicht, dass da eine Unterkunft war. Das war dann glaub ich für uns, das war’s dann halt auch, oder? Das war für uns klar, das war ein Nazi-Angriff. Die Bullen haben kein Interesse dran das aufzuklären, das war’s. Auch da gilt quasi der Grundsatz: Du hast immer noch von anderen Orten gehört, wo die Anschläge viel schlimmer waren, also gerade in der Zeit. […] Wir haben uns schon auch ein bisschen hilflos gefühlt. Selbst wenn wir das anders wahrgenommen hätten, wir hätten auch gar nicht alles machen können.“

Reaktionen der Stadtöffentlichkeit

Seitens der Stadt konnten keine Reaktionen ausfindig gemacht werden. Wie aus den Protokollen hervorgeht, wurde der Anschlag zumindest in den folgenden zwei Sitzungen des Stadtrates nicht thematisiert.

Es scheint Schweigen vorgeherrscht zu haben, was als Umgang auch zur Art und Weise der Ermittlungen und der Berichterstattung passt.

Berichterstattung und Kommunikation der Ermittlungsbehörden

Am 13.11. erschienen zwei Artikel in der Lokalzeitung OTZ, einmal im Thüringenteil und einmal im Lokalteil Jena. Auch bei der taz gab es eine Kurzmeldung. Dann folgen, zumindest in den OTZ-Ausgaben der folgenden vier Wochen, keine weiteren Artikel.

In den beiden Artikeln in der OTZ heißt es:

„Nach vorläufigen Ermittlungen der Polizei könne ein politisches Motiv ausgeschlossen werden, hieß es.“

„Gegenwärtig gibt es Ermittlungsansätze, denen die Polizei nachgeht. Sollten sich diese bestätigen, kann ein politisches Motiv ausgeschlossen werden.“

Es ist unklar, was innerhalb von 24 Stunden zur sehr schnellen Einschätzung geführt hat, dass kein rechtes Tatmotiv vorlag. 2012 wurde bekannt, dass es schon spätestens 1996 Hinweise auf Uwe Böhnhardt als Täter gegeben hat.(1) Diese Ermittlungsrichtung scheint nicht noch einmal an die Medien oder Öffentlichkeit kommuniziert worden zu sein.

So bleibt der öffentliche Eindruck, dass die Tat unpolitisch gewesen sei. Damit wird vor allem das Gewissen der nicht-migrierten deutschen Bevölkerung entlastet und das Image der Stadt gewahrt, dass es rechte Anschläge in Jena nicht gäbe. Es verhindert zudem von vorneherein eine angemessene Reaktion und Verantwortungsübernahme durch die Stadtgesellschaft.

Bezeichnend auch, dass diese vorschnelle Beurteilung durch die Ermittlungsbehörden unkritisch von den Medien übernommen und unkommentiert wiedergegeben wird. Dieses Verhalten von Polizei und Medien verdichtet sich während der Mordserie des NSU zu einem Muster: Die Taten werden entpolitisiert, ein rechtes Motiv von vorneherein ausgeschlossen.(6)

Der gesellschaftliche Kontext: Rechte Gewalt in den 1990ern

In den 1990er Jahren gab es bundesweit unzählige Brandanschläge auf Unterkünfte und Wohnungen von Migrant*innen, zahlreiche rassistische Pogrome sowie massive Gewalt auf der Straße, auch gegen Wohnungslose, Punks und Linke.

Aktiv erinnert werden in den jeweiligen Stadtgesellschaften allerhöchstens die folgenschwersten. Dabei war es häufig nur Zufall oder Glück, wenn ein Anschlag oder Angriff keine Todesopfer forderte.

Diese Gewalt schuf ein „Klima der Angst“(3) in den betroffenen Communities und hatte neben körperlichen auch psychische Folgen – und damit einen starken Einfluss auf die Lebensqualität.

Durch die politischen Reaktionen auf die Pogrome fühlten sich Neonazis bestätigt und ermutigt, wie sich an den Pogromen in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen zeigt. In Hoyerswerda wurden 1991 Geflüchtete in andere Städte verbracht, als politische Reaktion auf tagelange Angriffe auf ihre Unterkünfte.(4) Nach den Pogromen in Rostock-Lichtenhagen 1992 wurde als direkte politische Konsequenz das Asylrecht verschärft. Problematisiert wurden die Geflüchteten, nicht die Neonazis und ihre Gewalt. Die neonazistische Strategie, Druck durch Gewalt zu erzeugen, ging so letztlich auf.(5)

Wenn es zu Urteilen gegen Neonazis kam, waren diese meist milde. Sehr häufig wurden Taten überhaupt nicht aufgeklärt oder das politische, rassistische Tatmotiv nicht anerkannt.(7)

Jena und das NSU-Kerntrio in den 90er Jahren

Vor dem Hintergrund dieses gesamtdeutschen und städtischen Klimas radikalisierten sich das NSU-Kerntrio und einige Unterstützer*innen in Jena. Auch in Jena waren neonazistische Übergriffe und Angriffe auf Linke, Punks und Migrant*innen alltäglich. Eine migrantische Aktivistin erinnert sich:

„Lobeda war fast wie eine No Go Area, sagte man damals. Winzerla war genauso […] In jedem Fall war es sehr schwierig für die Leute, dort zu leben. Vor allem für Schwarze.“

In Jena beging das NSU-Kerntrio erste Propaganda- und Gewalttaten. Zu diesen frühen Taten zählt man bisher vor allem die zwei symbolisch erhängten Puppen mit Davidstern an öffentlichen Orten sowie die Bombenattrappen an verschiedenen Orten in Jena, wobei diese zum Teil auch Sprengstoff enthielten (so die Attrappe am Theatervorplatz im September 1997, der nur ein Zünder fehlte).

Uwe Böhnhardt als Täter?

Nach der Selbstenttarnung des NSU wurde 2012 öffentlich bekannt, dass auch der Versuch, einen Brand in der Unterkunft in der Scharnhorststraße zu verursachen, auf Uwe Böhnhardt zurückgehen könnte. Ein Neonazi hatte schon damals in einem polizeilichen Verhör Böhnhardt zugeordnet.

Daraufhin wurde die Tat wohl in einem polizeilichen Verhör von Böhnhardt am 20.6.1996 thematisiert, er stritt jede Beteiligung ab.(1)

Der Sprengstoffanschlag als mögliche frühe Tat des NSU-Kerntrios liegt einige Monate vor dem Aufhängen der Puppe mit Davidstern an einer Brücke über der A4 (13.4.1996), die bisher als erste der frühen Taten des NSU gezählt wird.

Der Anschlag zeigt, dass sich das Kerntrio bereits in Jena das Ziel hatte, Menschen zu verletzen und zu töten. Es wäre außerdem der erste Anschlag mit Sprengstoff des NSU – es folgten mindestens drei weitere mit vielen, zum Teil schwer verletzten Opfern in Nürnberg 1999 und in Köln 2001 und 2004.

Rechte Gewalt in ihrem ganzen Ausmaß erinnern – Die Betroffenen hören und unterstützen

In Jena wie auch bundesweit wird an die große Welle rechter Gewalt und ihre Folgen kaum erinnert. Die Stimmen derer, die davon betroffen waren, werden nur selten gehört. So ist auch nichts bekannt über die betroffenen bosnischen Geflüchteten aus der Scharnhorststraße.

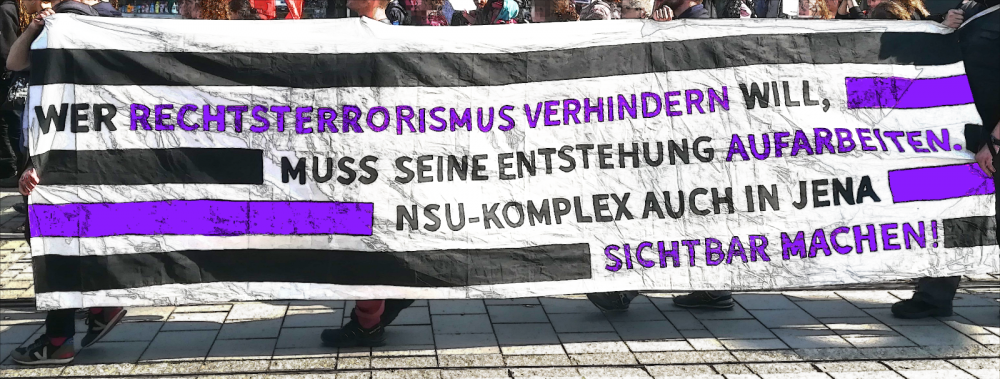

Um dem entgegenzutreten, erinnern wir heute mit einem Ingo-Plakat vor der JG Stadtmitte an den Anschlag. Wir wollen aufzeigen, dass rechte Gewalt in Jena wie überall in Deutschland das Potenzial hatte und hat, tödlich zu enden. Seit 1990 sind mindestens 221 Menschen durch Neonazis ermordet worden.(7)

Sich das bewusst zu machen, ist auch wichtig vor dem Hintergrund, dass rechte Gewalt eine hohe Kontinuität in Deutschland hat und in Wellen verläuft.

In den Mittelpunkt zu rücken sind dabei die Betroffenen mit ihren Perspektiven, Erinnerungen und Forderungen. Sie sind, wie Ibrahim Arslan formulierte, als „Hauptzeug*innen des Geschehenen“(8) anzuerkennen und anzuhören.

Quellen

- https://www.nsu-watch.info/2017/03/protokoll-351-verhandlungstag-07-maerz-2017/ ↩︎

- Bauaktenarchiv Jena, Abbruch: Scharnhorststraße 1

- Steuwer, Janosch & Kössler, Till (2022). Deutscher Herbst 1991. APuZ: Rechte Gewalt in den 1990ern, S. 19. ↩︎

- Sineması, Dostluk (2020). Hoyerswerda und die Geburt des Antirassismus. In: Lierke & Perinelli: Erinnern stören, S. 327. ↩︎

- https://www.proasyl.de/news/30-jahre-asylkompromiss-ein-grundrecht-wird-ausgehoehlt/ ↩︎

- https://www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/241161/der-nsu-und-die-medienberichterstattung/ ↩︎

- https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/rassismus/todesopfer-rechter-gewalt/ ↩︎

- https://www.nsu-watch.info/2016/11/opfer-und-ueberlebende-sind-die-hauptzeugen-des-geschehenen-wir-sind-keine-statisten/ ↩︎